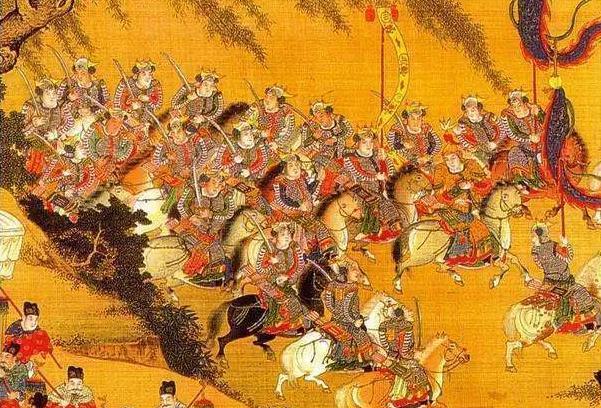

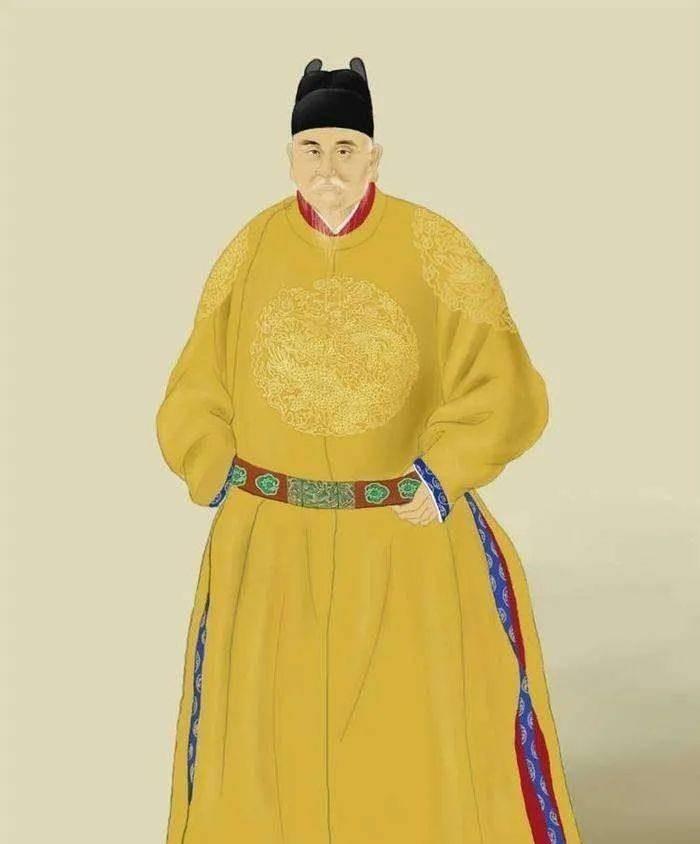

朱棣年轻时镇守北平,经常和蒙古人打仗,结果养成了行军打仗的习惯,一天不到军营里待上个把时辰,就会觉得难受。 一个二十一岁的年轻王爷,居然对军营比对王府更有感情?这听起来有些不可思议,但这就是真实的朱棣。从燕王到皇帝,他用一生诠释了什么叫"马上得天下",也展现了一种令人好奇的特殊癖好。 朱棣生于应天府(今南京),明朝建立后被封为燕王。就藩北平(今北京)之后,多次受命参与北方军事活动。洪武十四年,二十一岁的朱棣接到父亲朱元璋的册封,正式成为燕王,前往北平就藩。这个决定彻底改变了朱棣的人生轨迹,也塑造了他独特的性格特质。 当时的北平可不是什么舒适的地方,刚从元朝手中夺取不久,城外就是一望无际的草原,蒙古各部时常南下劫掠。驻守北平(今北京)的燕王朱棣拥兵十万,肩负着抵御北方蒙古势力的重任。对于大多数王爷来说,这样的差事既危险又辛苦,但朱棣却乐在其中。 初到北平的朱棣发现,要想守住这片土地,光靠城墙是不够的,必须主动出击。于是,他开始频繁组织军队出塞作战,与蒙古各部展开交锋。洪武二十九年三月,朱元璋获悉大宁卫以北有蒙古军队活动,就命令驻扎在北平的燕王朱棣领兵去大宁歼灭之。这样的军事行动在朱棣的藩王生涯中数不胜数,每一次出征都让他更加熟悉军营生活。 时间长了,朱棣发现自己对军营产生了一种难以割舍的依恋。每天清晨,他都要到军营中走一圈,检查兵器装备,了解士兵状况。如果哪天没去军营,他就会觉得浑身不自在,仿佛少了什么重要的东西。这种习惯在当时的王爷中是很罕见的,大多数藩王更愿意待在舒适的王府里,而不是充满汗水和泥土味的军营。 就藩北平之后,多次受命参与北方军事活动,两次率师北征,加强了他在北方军队中的影响。这些频繁的军事活动不仅锤炼了朱棣的军事才能,也让他对军营生活产生了深度依赖。他发现只有在军营中,才能感受到真正的安全感和归属感。那里有他熟悉的战马嘶鸣声,有将士们训练时的呐喊声,有兵器碰撞的清脆响声。 这种对军营的眷恋在朱棣成为皇帝后愈发明显。登基后的朱棣本可以在宫中享受安逸的生活,但他却选择了不断出征。明成祖朱棣在位期间更是五次亲征漠北,总共在位二十二年,有一大半时间都在行军打仗的路上。对朱棣来说,皇宫虽然华丽,但远不如军营来得亲切。 朱棣的这种习惯也影响了他的治国方式。他设立内阁制度,让杨荣等文臣处理日常政务,自己则更多地将精力投入到军事事务中。每次出征时,朱棣都会表现出异常的兴奋,仿佛又回到了年轻时在北平的岁月。他喜欢在军营中与将士们一起用餐,喜欢亲自检查军队的装备,喜欢在深夜时分巡视营地。 永乐二十二年(1424年)的夏天,酷暑难耐,朱棣在北征返师途中的榆木川病死,享年六十五岁。这位戎马一生的皇帝,把生命的句号画在了他最熟悉的战场上。即使到了生命的最后时刻,朱棣依然选择了军营,依然坚持着那个从年轻时就养成的习惯。 朱棣死后,没有一个人敢透露他去世的消息,反而是偷偷摸摸,将朱棣封在一个特制的锡筒内,秘不发丧。杨荣等大臣深知朱棣的二儿子朱高煦在军中威望很高,如果消息泄露,必将引起政治动荡。在这种紧急情况下,杨荣展现出了过人的政治智慧,成功保证了明朝皇权的平稳过渡。 朱棣的一生,从年轻时在北平与蒙古人的血战,到晚年在榆木川的驾崩,始终没有离开过军营和战场。这种对军事生活的执着,既成就了他的辉煌,也伴随了他的终生。他用自己的经历证明了什么叫做真正的军人本色,也留下了一个关于习惯如何塑造人生的经典案例。 一个从小养成的习惯,竟然影响了一个人的一生,甚至改变了一个朝代的历史走向。朱棣的故事让我们思考:是什么样的经历和环境,能让一个人如此深度地依恋军营生活?你觉得朱棣这种习惯是优点还是缺点?